Wer mich kennt weiß, dass ich mein mäanderndes Berufsleben 1991 mit der Ausbildung zur und der Berufstätigkeit als Physiotherapeutin begonnen habe. Dieser vielseitige Beruf, der nicht nur ein großes medizinisch-therapeutisches Fachwissen verlangt, hat mich geprägt.

Komplexe Krankheitsbilder, Verletzungen, interdisziplinäre Teams, ergreifende Schicksale, Verlust von Gesundheit, Abschied von Fähigkeiten oder Körperteilen, der Tod manchmal ganz nah, aber auch kleinste Fortschritte feiern, Tränen vor Erleichterung. Das alles hat mich gefordert und mir gleichzeitig das Gefühl gegeben, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen.

Doch eines blieb auf der Strecke, denn darauf wurden wir in der Ausbildung nicht vorbereitet: Wie gehe ich damit um, wenn sich meine Patientinnen und Patienten in der Behandlung öffnen? Wenn sie mir von ihren Ängsten erzählen? Wenn sie weinen oder aggressiv werden? Tiefsitzende Traumata aufbrechen? Wenn ich Bedürfnisse spüre und Nöte, für die ich nicht ausgebildet bin?

Während einer Behandlungreihe kommt vieles zur Sprache. Die Nähe, das Vertrauen, die Zeit, die Patientinnen und Patienten mit „ihren“ Physios verbringen, machen es möglich.

Wie kann ich mich abgrenzen ohne die Kooperation zu beschädigen? Wie verarbeite ich belastende Erfahrungen?

Der 14-jährige Junge, den ich über Wochen mit schwersten Verbrennungen behandle und dessen Lachen und Zukunft im Feuer verloren gingen.

Das 16-jährige Mädchen, das nach einem Unfall im Koma liegt. Auf der Intensivstation bewege ich ihren Körper. Spreche mit ihr. Begegne den Eltern, die hoffen. Die Chancen stehen schlecht.

Der junge Familienvater, der sich mit der Motorsäge die Hand durchtrennt hat. Täglich öffne ich den Verband. Behandle das, was übrig ist, was rekonstruiert werden konnte. Seinen Beruf wird er nicht mehr ausüben können. Als seine Frau das Zimmer betritt, soll ich die Hand schnell verbinden. Er will nicht, dass sie das sieht. Seinen Ehering wird er an dieser Hand nicht mehr tragen können.

Ich könnte viele solcher Begegnungen schildern. Supervision gab es damals nicht. In der Ausbildung und auch danach wurden wir in diesem Feld allein gelassen. Darum habe ich 2015 eine Artikelreihe geschrieben, die 2016 in der Fachzeitschrift pt – Zeitschrift für Physiotherapeuten, Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG, veröffentlicht wurde.

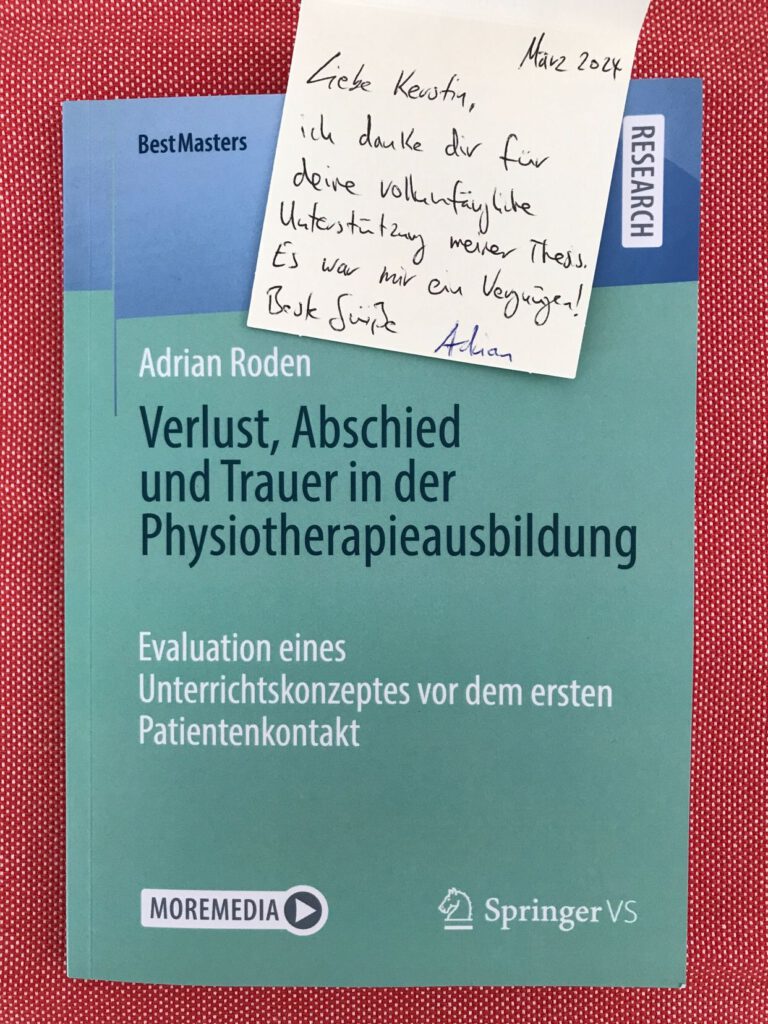

Aufgrund dieser Veröffentlichung erhielt ich im letzten Jahr eine Interview-Anfrage von Adrian Roden. Ich war sofort begeistert von seiner Master-Arbeit, in der er sich den Themen Verlust, Trauer, Abschied widmet und ein Unterrichtsmodell für die Physiotherapieausbildung evaluierte.

Herzlichen Glückwunsch, lieber Adrian, zu dieser fabelhaften Thesis, die nun in der Springer-Reihe BestMasters erhältlich ist und hoffentlich Kreise zieht!